Schloss Dillingen zeigte große Deformationen. Durch die unterschiedlichen Anforderungen waren die Baukonstruktionen vielfach umgebaut und erweitert worden, meist nicht mit den notwendigen Aussteifungsmaßnahmen. Das Gebäude musste kurz vor Beginn der Sanierungsarbeiten wegen Einsturzgefahr zum Teil gesperrt werden.

Allgemeines

Das Schloss in Dillingen a. d. Donau wurde ab der ersten Hälfte des 12. Jhs. als Palas mit zwei quadratischen Bergfrieden erbaut. Aus dieser Zeit stammen die Reste des Buckelquadermauerwerks.

1485-1520 erfolgte die Umwandlung der mittelalterlichen Burg zu einem gotischen Schlossbau. Im 16. Jh. wurde die Anlage zu einem aus vier ungleichen, drei- bzw. viergeschossigen Flügeln bestehenden Bau mit polygonalem Innenhof erweitert, deren Südrand steil gegen die Donauniederung abfällt. Das äußere Erscheinungsbild ist durch die Baumaßnahmen des Barock und des 19. Jh. geprägt. Das Innere wurde durch den Einbau von Büro- und Verwaltungsräumen stark verändert. In allen Flügeln finden sich Stukkaturen von 1680 bis 1740. Der Festsaal mit Kamin im zweiten Obergeschoss ist mit feinem Bandwerkstuck aus den Jahren 1736/39 geschmückt.

Das Schloss steht auf einem sandig-schluffigen Baugrund. Das aufgehende Mauerwerk zeigte großräumige Deformationen. Durch die unterschiedlichen Anforderungen – zunächst als befestigte Burg mit Bergfried, Pallas und Umfassungsmauern, nachfolgend als repräsen- tatives Schloss und Sitz diverser Verwaltungen – wurden die Baukon- struktionen vielfach umgebaut und erweitert, meist nicht mit den notwendigen Aussteifungsmaßnahmen. Das Gebäude musste kurz vor Beginn der Sanierungsarbeiten wegen Einsturzgefahr zum Teil gesperrt werden.

Die um 1738 entstandenen Stuckaturen im Festsaal waren reich mit Band- und Gitterwerk, Blumenranken, Vögeln, Musikinstrumenten und anderen Ornamenten verziert. Eine tiefgreifende Veränderung der Raumflucht erfolgte im 20. Jahrhundert mit dem Einbau einer Wohnung. Durch die notwendigen statischen Sicherungsmaßnahmen wurde nach dem Rückbau der Wände eine neue Deckenscheibe auf der Balkenlage und Raumfachwerke in Lage der historischen Wände eingebaut. Die stukkierten Hohlkehlen wurden an den neuen Wänden rekonstruiert bzw. die vorher abgenommenen Stuckteile wieder versetzt.

Nach der Abnahme der Überfassungen konnten der Rücklagenstuck und der freie Stuck instandgesetzt werden.

Zur Umsetzung des Farbbefundes für die Raumschale wurde ein Musterzimmer fertiggestellt bevor alle Räume des Festsaales in einem lichten blau-grauen Ton gefasst wurden. Das vor Beginn der statischen Maßnahme ausgebaute Tafelparkett wurde restauriert und mit Altmaterial umfangreich ergänzt. In einem anderen Abschnitt konnte eine hinter einer abgehängten Gipskartondecke zum Vorschein kommende, bauzeitliche und im guten Zustand befindliche Renaissance Holzkassettendecke gesichert und wieder gezeigt werden. Außerdem wurden klimatische Sicherungsmaßnahmen zum Schutz dieser Ausstattung getroffen.

Ziel der Planung war die größtmögliche Beibehaltung und Reparatur der vorhandenen Tragsysteme.

Einzelmaßnahmen:

- Analyse Tragsystem und Ausweisung der Defizite

- Einbau oder Ergänzung von queraussteifenden Wänden

- Aussteifung zahlreicher Deckenbalkenlagen zu einer Deckenscheibe

- Stabilisierung des Gewölbeschubs durch Einbau von Verspannungen

- Verschlauderung horizontal ausweichender Fassaden in mehreren

Ebenen - Gefügeverbesserung im stauffischen Mauerwerk durch Verpressen

und Vernadeln - Reparatur und Verstärkung der Holzbalkendecken

- Reparatur, Verstärkung und teilweise Aussteifung aller Dachwerke

- Nachgründung einzelner Bauwerksteile

- Rückankerung hor. Erddruckkräfte mit Erdankern und Stahlbeton-

vorsatzschale - Erneuerung des Treppenhauses in der Nordostecke

- Ertüchtigung der historischen Deckenkonstruktionen

für die Anforderungen an eine Versammlungsstätte - Einbau von aussteifenden Raumfachwerken

- umfangreiche Maßnahmen zum Schutz historisch wertvoller Bausubstanz

- behindertengerechte Erschließung durch neues Treppenhaus

mit Glasaufzug - Einbau von „Raum in Raum Systeme“ ohne Zerstörung der Stuckdecken

- Restaurierung mittelalterliches Ziffernblatt Turmuhr

- Restaurierung bemalter Renaissance Holzdecke

- Restaurierung barocker Holz Kasettendecke

- Restaurierung und Rekonstruktion Kaisersaal

- Restaurierung Tafelparkett

- Erneuerung Haustechnik

- Ertüchtigung Brandschutz (Brandabschnitte, Notbeleuchtung etc.)

- behindertengerechter Umbau aller Zugänge

- Einbau neuer Oberböden

- Neufassung Steingewände Fenster

- Neufassung Fassadenanstrich

Die Baumaßnahmen begannen im Jahr 2001. Die Instandsetzung wurden mit dem Bauabschnitt D im Jahr 2012 abgeschlossen.

Beteiligte:

- Projektsteuerung: Staatliches Bauamt Augsburg/Krumbach

- Objektplanung statische Maßnahmen: Büro Bergmann GmbH

- Tragwerksplanung: Büro Bergmann GmbH

- Denkmalpflege: Bayer. Landesamt für Denkmalpflege,

Herr Dr. von Hagen. - Restauratorische Beratung: Herr Amann, Weißenhorn

- Baugrundgutachten: Schuller + Gödecke, Augsburg

- Haustechnik: Büro Stark, Lauingen

- SiGe-Planung: Büro Zuth & Zuth, Dillingen

Das Büro Bergmann führte folgende Leistungen aus:

- Gutachten zur Standsicherheit

- Geodätische Aufmaße des gesamten Bauwerks

- Objektplanung Bauabschnitte A, B, C

- Tragwerksplanung Bauabschnitte A, B, C, D

- Bauforschung und Dokumentation

Baugeschichte

Die erste Erwähnung des “castellum Dilinga” findet sich im Jahr 973 und bezeichnete vermutlich eine Wehranlage, welche auf dem Terrassensporn des nördlichen Donauufers zum Schutz gegen ungarische Reiterheere angelegt wurde. Der heute nach außen hin sichtbare Bestand stammt meist aus dem 18. bis 20. Jahrhundert.

„Dillingen ist eine feine wohlgebaute Stadt an der Donau, nächst unter Lauingen gelegen, allda der Bischof von Augsburg in einem schönen Schloss Hof hält.“ (Merian, Topographia Alsatiae completa, 1663).

Die erste Erwähnung des “castellum Dilinga” findet sich im Jahr 973 und bezeichnete vermutlich eine Wehranlage, welche auf dem Terrassensporn des nördlichen Donauufers zum Schutz gegen ungarische Reiterheere angelegt wurde.

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstand der steinerne Burgbau mit dem Palas im Norden und zwei seitlichen quadratischen Bergfrieden. Im Osten, Süden und Westen wurde die Anlage von einer Mauer begrenzt. Die Burg geht bereits 1258 als Schenkung in den Besitz des Hochstifts Augsburg über und wurde im 13. und 14. Jahrhundert oftmals Zufluchtsort der Augsburger Bischöfe, die dem Leben in der Burg höfischen Glanz verliehen.

So wandelte sich die Wehranlage in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu einem gotischen Burgschloss. In den Jahren 1485 bis 1520 wurde die Burg um den West- und den Ostflügel erweitert. Bis zum Jahr 1573 wurden auch der Südflügel entlang der Außenmauer und der Rundturm an der Südwestecke ergänzt. Der Westflügel wurde um ein Geschoss erhöht, so dass nun alle Flügel eine einheitliche Traufhöhe besaßen und die Anlage dem heutigen Umfang weitestgehend entspricht.

In den folgenden Jahrhunderten erfuhr die Burg, bedingt durch Brand- und Kriegsschäden, mehrere Um- und Wiederaufbauten. Die Innenräume wurden dem jeweiligen Zeitgeschmack entsprechend umgestaltet und ausgestattet. In den Jahren 1737 – 1740 wurde der Zugang zur Stadtseite hin verlegt und über dem ehemaligen Burggraben der Ehrenhof errichtet. Das Schloss Dillingen fiel 1802 an das Kurfürstentum Bayern und ist seit 1836 Sitz verschiedener Behörden.

Der heute nach außen hin sichtbare Bestand stammt meist aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Dennoch finden sich im ganzen Schloss Zeugen seiner bewegten Geschichte. Dabei lässt sich nicht nur in den vereinzelten Kunstwerken wie Gemälden oder Plastiken die Pracht vergangener Zeiten ablesen. Das Gebäude birgt bei näherer Untersuchung viele Informationen über die Geschichte und Nutzung in sich.

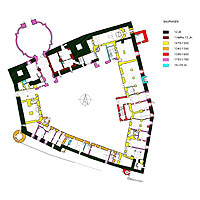

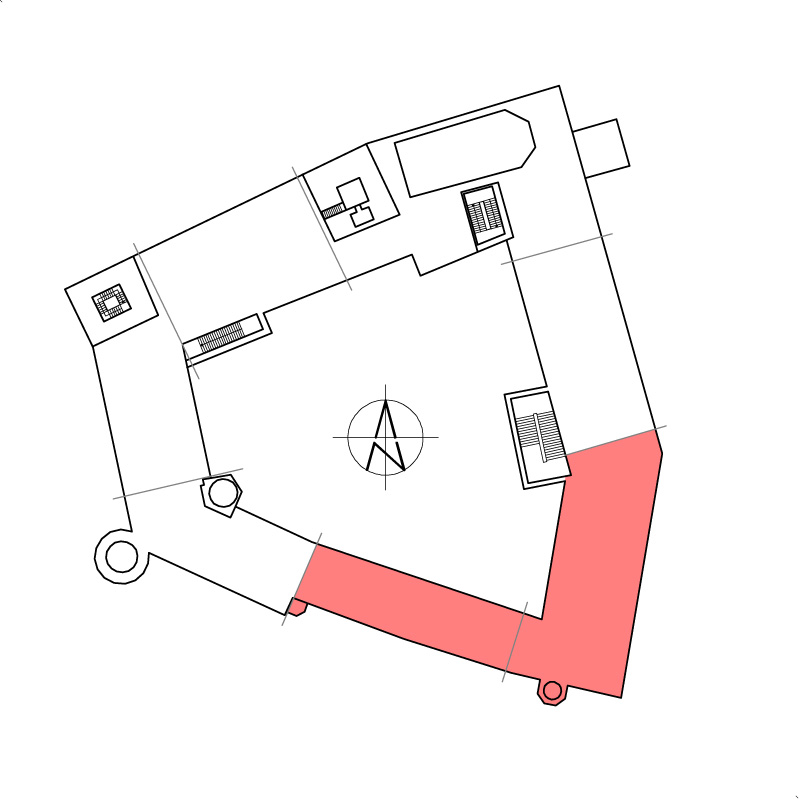

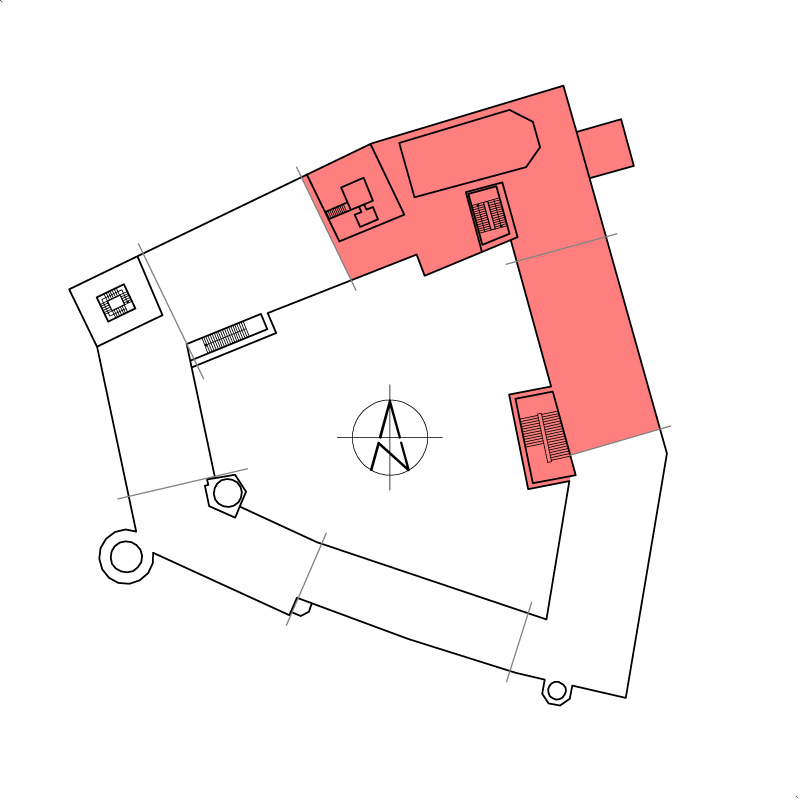

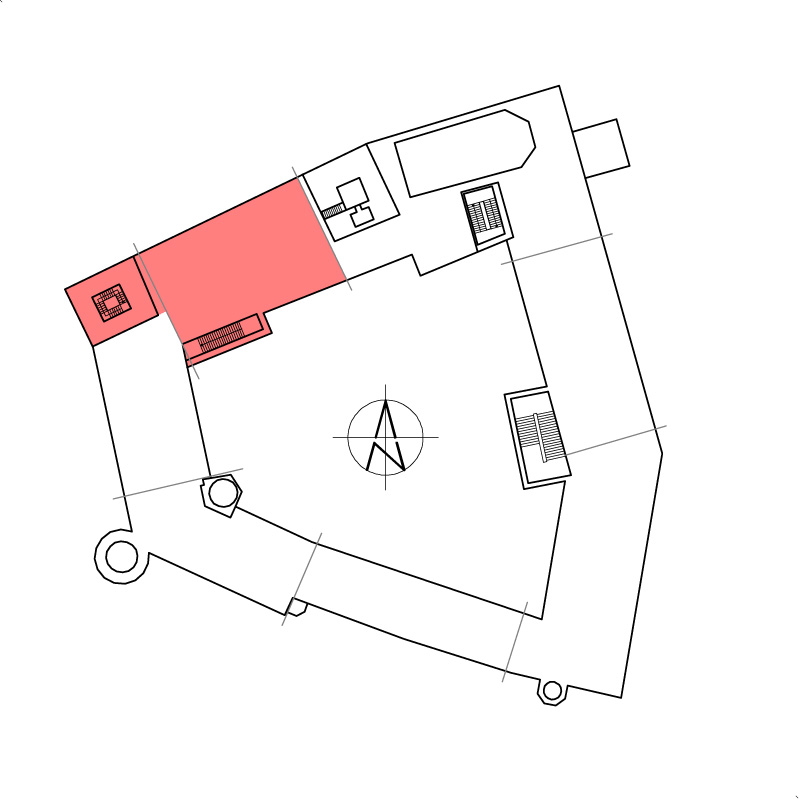

Im Bauphasenplan ist dargestellt, welchen Entstehungszeiten das Mauerwerk zugeordnet wird. So entsteht ein Eindruck über das Ausmaß und die Gestaltung in den einzelnen Epochen.

Mittelalterliche Wehranlage

Die mittelalterliche Burg wurde aus sogenanntem stauffischen Mauerwerk, einem Schalenmauerwerk aus ungleichförmig behauenen Werksteinen an der Außenseite und nahezu hohlraumfrei vermauerten Bruchsteinen an der Innenseite, errichtet. Das aufgehende Mauerwerk der Umfassungswände ist überwiegend in dieser Technik gebaut.

Im Erdgeschossgrundriss erkennt man deutlich die mittelalterliche Wehranlage mit den beiden quadratischen Bergfrieden im Norden, dem dazwischen liegenden Palas und der umlaufenden Außenmauer. Ablesbar ist im Grundriss beispielsweise auch die Umgestaltung einzelner Bauteile. So sieht man in der östlichen Wand des dem Ostflügel vorgelagerten Treppenhauses, der sogenannten Reitertreppe, noch die Rundung des vorhergehenden Treppenturms.

Die mittelalterliche Anlage mit der nahezu ungeöffneten Außenmauer lässt sich heute noch in dem Buckelquadermauerwerk ablesen. Erhöhungen an der Südostseite zeigen das Vorhandensein eines früheren Wehrturms. Im Norden wurde der westliche Bergfried im Jahr 1585 um ein quadratisches und zwei oktogonale Geschosse aufgestockt. Der östliche Bergfried reicht bis ins heutige Dach und ist in der Gliederung der Nordfassade gut erkennbar.

Gotisches Burgschloss

Im Zuge der Umgestaltung zu einem gotischen Burgschloss wurde begonnen, im Keller und im Erdgeschoss die Räume zu überwölben.

Ende des 15. Jahrhunderts wurde das bisherige Tor im Nordosten in den Westen verlagert, um Platz für den Bau einer neuen Burgkapelle zu schaffen. Verlässt man heute den Innenhof des Schlosses in Richtung Hafenmarkt, durchquert man die zu dieser Zeit entstandene Torhalle mit den aufwendigen Netzrippengewölben. Ebenfalls in spätgotischer Zeit wurde im Obergeschoss des Westflügels ein Festsaal mit einer von aufwändig gestalteten Steinsäulen getragenenen Balkenbohlendecke eingebaut. Aus der selben Epoche hat sich auch der älteste Dachstuhl des Schlosses über dem Westflügel erhalten.

Wiederherstellung des Ostflügels in der Renaissance

Die Dächer des Nord- und des Südflügels, sowie der Ostflügel bis auf die Gewölbe des ersten Obergeschosses fielen einer Brandkatastrophe im Jahr 1595 zum Opfer. In den darauffolgenden Jahren wurde der Ostflügel wieder aufgebaut. Das erste Obergeschoss wurde als Saal mit Steinsäulen in der Mitte des Raumes und einer kassettierten Holzdecke errichtet. Im nördlichen Teil des heutigen Ostflügels finden sich noch heute die Steinsäulen. Die ursprüngliche Balkenbohlendecke mit gedrechselten und geschnitzten Verzierungen ist unter der späteren barocken Stuckdecke im gesamten Ostflügel in fast allen Räumen erhalten.

In der selben Zeit wurde der Dachstuhl des Ostflügels als dreigeschossiges Kehlbalkendach mit einbeschriebenen Hängewerken vollständig neu errichtet und ist damit, im Gegensatz zu den anderen Dachkonstruktionen im Schloss, ein einheitliches und kaum umgebautes Dachwerk.

Der bisher zum Innenhof führende Wendeltreppenturm im Winkel zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Ostflügels wich einem großzügigen Treppenhaus, der sogenannten Reitertreppe. Durch das geringe Steigungsverhältnis wurde so der festliche Einzug in den Renaissancesaal im ersten Obergeschoss auf dem Pferderücken möglich. Zumindest die oberen Geschosse der Reitertreppe besaßen damals noch offene Arkaden.

Modernes Barockschloss

Bischof Johann Franz von Stauffenberg musste bei seinen Bemühungen, den verwinkelten Bestand in ein modernes Barockschloss zu verwandeln, schnell seine Grenzen erkennen.

Dennoch wurden in dieser Zeit unter der Leitung des italienischen Baumeisters Johann Caspar Bagnato Fenster und Türfluchten vereinheitlicht. Die Aufteilung der Innenräume wurde insbesondere im zweiten Obergeschoss stark verändert.

Francesco Pozzi wurde beauftragt, den Stuck für die Reitertreppe und den sogenannten Kaisersaal im zweiten Obergeschoss zu schaffen. Der Kaisersaal wurde im 19. Jahrhundert in einzelne Räume unterteilt und die Stuckdecke sowie das Intarsienparkett verschwanden überwiegend hinter abgehängten Decken und unter neueren Fußböden.

Die kunstvolle Gestaltung einzelner Portale und des offenen Kamins, von dem das nebenstehende Bild ein Detail zeigt, lassen auch heute noch die ursprünglichen Ausstattung erahnen.

Neuzeitliche Nutzung

Die neuzeitliche Nutzung des Schlosses als Sitz verschiedener Behörden führte in vielen Bereichen des Schlosses zu einer anderen Aufteilung der barocken Zimmerfluchten.

In den Jahren 1975 – 1978 wurde der Nordflügel weitgehend entkernt. Es wurden Massivdecken, ein neues Treppenhaus und der Aufzug eingebaut Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten führten zu oftmals deutlichen Eingriffen in die Bausubstanz. Die Wände wurden durch zahlreiche Umbauten sowie Änderung der Fenstergrößen, Anordnung der Fenster und Türen, als auch durch nachträglich eingefügte Hausinstallationen in ihrem Gefüge verändert und geschwächt. Desweiteren sind bei der Nutzung der Räume, beispielsweise als Archiv, andere Anforderungen an das Tragwerk gestellt als zur Bauzeit.

Die zahlreichen Umbauten und Umnutzungen des Gebäudes führten auch zu einer Änderung der bauzeitlichen statischen Systeme. Die so entstandenen Schäden zeigten sich in Rissen und deutlichen Verformungen, so dass eine umfangreiche Untersuchung zur Planung der Instandsetzung des Schlosses notwendig wurde.

Voruntersuchungen

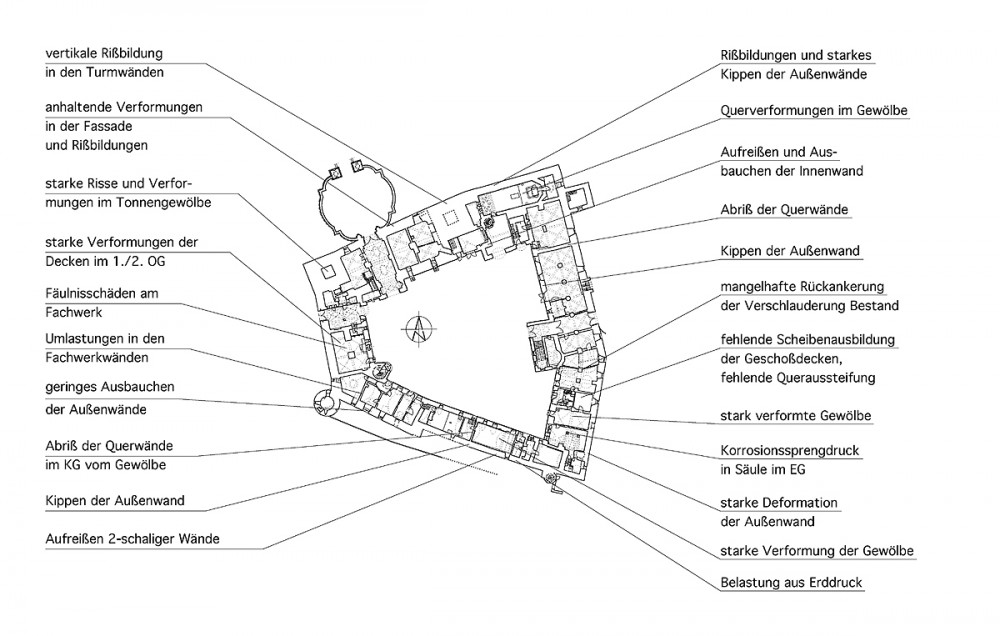

Zahlreiche Schäden kennzeichneten die offensichtlich starken Veränderungen des Bauwerks in den letzten Jahren vor der Instandsetzung. Das verformungsgerechte Aufmaß und die Schadenskartierung beschrieben die Defizite der Bausubstanz und die Deformationen des Gebäudes. Zusammen mit den Aussagen zur Konstruktion und zur Baugeschichte konnte das Bauwerk anhand signifikanter Querschnitte statisch berechnet werden.

Aufmaß

Im Zuge der Bauaufnahme in den Jahren 1998 bis 2000 wurde ein verrformungsgerechtes Aufmaß aller Grundrisse und zahlreicher Schnitte mit der Genauigkeit von +/- 2 cm erarbeitet, wodurch es möglich ist, die tatsächlichen Verformungen des Gebäudes darzustellen. Das Aufmaß wurde digital erstellt.

Die Aufmaßpläne bildeten die Grundlage für die statischen Berechnungen und die Planung der notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen. Handaufmaße wesentlicher Bauteile, Oberflächen oder Ausstattungsgegenstände dienten dabei der Erläuterung und Detaillierung und waren auch für die baubegleitende Befunduntersuchung und Dokumentation unerlässlich.

Tragende Konstruktionen wurden mittels Endoskopie, Bohrungen oder Freilegungen untersucht und die angetroffenen Aufbauten und Materialien in sogenannte Konstruktionspläne eingetragen.

Das Aufmaß wurde im Zuge der Instandsetzungsarbeiten fortlaufend ergänzt.

Denkmalrelevante Befundunteruchungen fanden im Vorlauf der einzelnen Bauabschnitte statt.

Voruntersuchung und Schadenskartierung

Zahlreiche Schäden kennzeichneten die offensichtlich starken Veränderungen des Bauwerks in den letzten Jahren vor der Instandsetzung. Zur Quantifizierung der Bauwerksbewegungen wurden seit 1995 Gipsmarken an signifikanten Rissen gesetzt. Bereits nach einem Jahr zeigten einzelne Gipsmarken eine deutliche Verformung des Mauerwerks an.

In den Jahren 1998 bis 1999 wurden vom Planungsbüro für Umbau und Sanierung (Büro Bergmann GmbH) eingehende Untersuchungen zum Schadensumfang und zur Erkundung der Schadensursachen durchgeführt. Auf der Grundlage des verformungsgerechten Aufmaßes konnten die Schäden genau kartiert werden.

Zahlreiche Freilegungen und Sondierungen wurden zur Beurteilung der Tragsysteme durchgeführt und führten oftmals dazu, dass unter den neueren Oberflächen Bauteile älterer Bauphasen gefunden wurden.

Schürfen und Bodenbohrungen gaben Aufschluss über die Gründungsverhältnisse des Schlosses und den Schichtenaufbau des Schlosshangs.

Statische Berechnungen

Das verformungsgerechte Aufmaß und die Schadenskartierung beschrieben die Defizite der Bausubstanz und die Deformationen des Gebäudes. Zusammen mit den Aussagen zur Konstruktion und zur Baugeschichte konnte das Bauwerk anhand signifikanter Querschnitte statisch berechnet werden.

An zahlreichen Stellen war die Standsicherheit des Gebäudes eingeschränkt. Ohne Eingriffe in die Konstruktion war mit weiteren Verformungen und einer weiteren Reduzierung der Standsicherheit zu rechnen.

Die statischen Defizite lagen überwiegend in der unzureichenden räumlichen Aussteifung einzelner Gebäudeteile und in der unvollständigen Stabilisierung der Gewölbeschubkräfte.

Durch Überlastungen von Tragsystemen werden vielfach benachbarte Bauteile zunehmend beansprucht. Diese Umlastungen ließen sich an den Schäden und Verformungen im Bauwerk ablesen.

Gebäudekontrolle und Notsicherung

Während der Untersuchungen wurden gravierende weitere Verformungen des Bauwerks festgestellt. Zahlreiche Putze drohten abzufallen. Zunehmende Rissbreiten kennzeichneten eine starke Deformation des Bauwerks, insbesondere in der Nordost- und Südostecke.

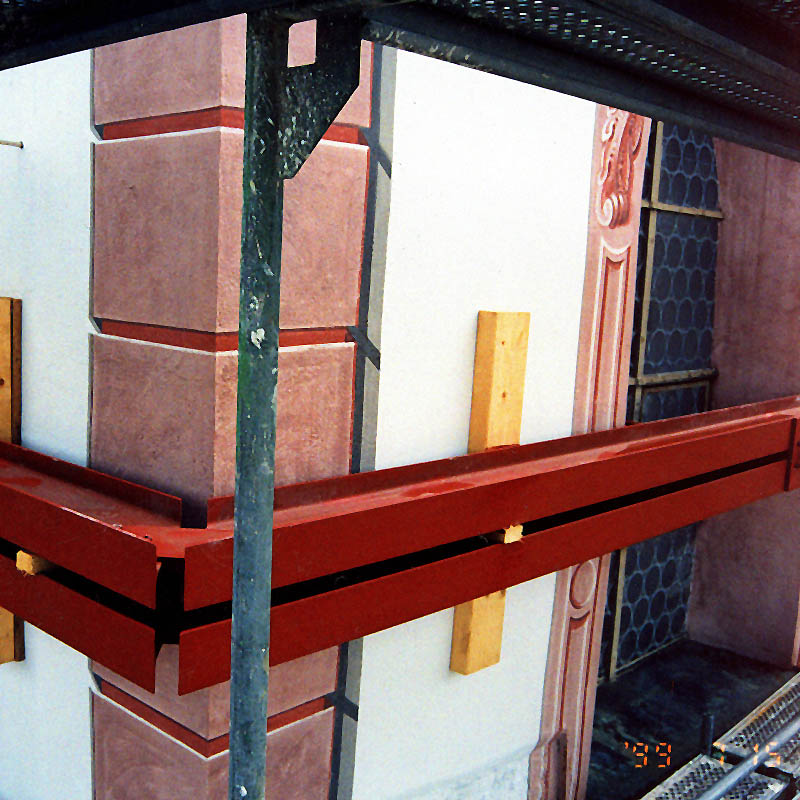

Parallel zu den Untersuchungen wurden daher hier im Jahr 1999 bereits Notsicherungen in Form von Verspannungen und Aussteifungen des Bauwerks eingebaut. Zusätzlich wurde ein System aus Gipsmarken in verformungsgefährdeten Bereichen angebracht, welche regelmäßig begangen und auf Veränderungen kontrolliert wurden.

Im Jahr 2001 wurde aufgrund der anhaltenden Bewegungen der Gebäudeteil des ersten Bauabschnitts ein Jahr vor dem geplanten Beginn der Baumaßnahme für die Nutzung durch das Finanzamt und Amtsgericht gesperrt. Es wurden Verspannungen der Außenwände eingebaut. Der schmale Teil des Südflügels wurde mit einem Modulgerüstträger an Betongewichte im Innenhof zurückgehängt.

Das Gebäude wurde auch während der laufenden Baumaßnahmen beobachtet. Zeigten sich Verformungen oder wurden bei weiteren Untersuchungen festgestellt, dass Tragsysteme keine ausreichende Standsicherheit besitzen, waren umgehende Notsicherungen nicht zu vermeiden.

Definition der Maßnahmen

Für das gesamte Schloss wurden die aus statischer Sicht notwendigen Maßnahmen zusammengestellt. Ziel der Planung war dabei die größtmögliche Beibehaltung und Reparatur der vorhandenen Tragsysteme.

Einhergehend mit der statischen Instandsetzung wurde die Planung zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes, eine umfassende Erneuerung der haustechnischen Anlagen sowie die gesamte Innenrenovierung in einer Baumaßnahme zusammengefasst. Diese wurde in vier Bauabschnitten innerhalb von etwa zehn Jahren durchgeführt.

Zusammenstellung statisch-konstruktiver Maßnahmen:

– Einbau oder Ergänzung von queraussteifenden Wänden

– Aussteifung zahlreicher Deckenbalkenlagen zu einer Deckenscheibe

– Stabilisierung des Gewölbeschubs durch Einbau von Verspannungen

– Verschlauderung horizontal ausweichender Fassaden in mehreren

Ebenen

– Gefügeverbesserung im stauffischen Mauerwerk durch Verpressen

und Vernadeln

– Reparatur und Verstärkung der Holzbalkendecken

– Reparatur, Verstärkung und teilweise Aussteifung aller Dachwerke

– Erneuerung der Dachdeckungen

– Nachgründung einzelner Bauwerksteile

– Rückankerung horizontaler Erddruckkräfte mit Erdankern und

Stahlbetonvorsatzschale

– Erneuerung des Treppenhauses in der Nordostecke

Bauabschnitt A

Im Abschnitt A wurden zunächst die Dachwerke repariert und die erforderlichen Aussteifungen eingebaut. Parallel dazu wurde das Außenmauerwerk mit ca. 18.500 kg Trasskalkmörtel verpresst und mit rund 700 Nadelankern gesichert. In den Deckenebenen und den Querwänden wurden insgesamt 95 Spannanker eingebaut. Die Instandsetzung von Bauabschnitt A erfolgte von Frühjahr 2002 bis Frühjahr 2004.

Nach dem Einbau der Notsicherung im Bauabschnitt A im Sommer 2001 konnten zur Vorbereitung der Baumaßnahme weitere Voruntersuchungen in Form von Freilegungen etc. durchgeführt werden. Desweiteren wurden umfangreiche Maßnahmen zum Schutz historisch wertvoller Bausubstanz durchgeführt.

Im ersten Obergeschoss wurde der barocke Natursteinbodenbelag (Solnhofener Rosenspitz) dokumentiert, nummeriert, ausgebaut und zum Wiedereinbau gelagert. Ebenso konnte ein barocker Dielenboden gesichert werden, der sich unter mehreren Lagen Dielung und modernem Parkett verbarg. Fenster und Türen wurden ausgebaut und eingelagert oder in eingebautem Zustand geschützt.

Die Arbeiten zur Instandsetzung des ersten Bauabschnitts begannen im Frühjahr 2002. Im Frühjahr 2004 konnte der sanierte Gebäudeteil vom Finanzamt Dillingen wieder bezogen werden.

Im Abschnitt A wurden zunächst die Dachwerke repariert und die erforderlichen Aussteifungen eingebaut. Parallel dazu wurde das Außenmauerwerk mit ca. 18.500 kg Trasskalkmörtel verpresst und mit rund 700 Nadelankern gesichert. In den Deckenebenen und den Querwänden wurden insgesamt 95 Spannanker eingebaut.

Der zweite Schritt war die bereichsweise Nachgründung durch Kleinbohrpfähle und der Einbau oder die Verstärkung der aussteifenden Querwände im Erdgeschoss. Danach konnten die Geschossdecken als Deckenscheiben ausgebildet werden. Dies erfolgte entweder mit zwei Lagen verleimter Mehrschichtplatten aus Holz oder mit Stahlbetonscheiben.

Zur Rückankerung der horizontalen Erddruckkräfte an der Südseite des Schlosses wurden ca. 25 m lange Daueranker durch die Außenwand in den tragfähigen Untergrund des Schlossbergs gebohrt. Zur Lasteinleitung wurde, weitgehend vom Erdreich verdeckt, eine Stahlbetonvorsatzschale an das stauffische Buckelquadermauerwerk betoniert. Die vorgefertigten Daueranker wurden nach dem Einbau mit Zementsuspension verpresst. Nach dem Betonieren der Vorsatzschale wurden die vom Anker aufnehmbaren Kräfte anhand von Probebelastungen überprüft. Danach konnte das Anspannen auf die durch die statischen Berechnungen vorgegebenen Ankerlasten erfolgen.

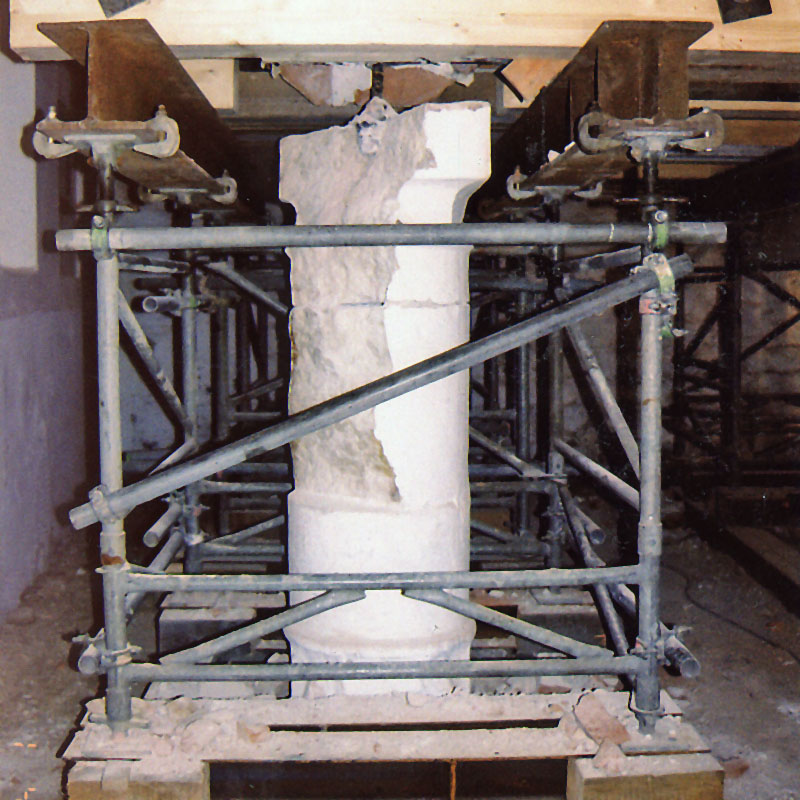

In der ehemaligen Schlossküche im Erdgeschoss des Ostflügels ruhen die Rauchhaube und das Kreuzgewölbe auf zwei Steinsäulen. Die Korrosion der schmiedeeisernen Zugstangen führte zum Aufspalten der Steinsäulen.

Im Zuge der Baumaßnahme sollten die Zugstangen ausgetauscht werden, um weitere Schäden an den Säulen durch Korrosionssprengdruck zu verhindern. Wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme war das Traggerüst, mit dem die Bögen der Rauchhaube abgefangen wurden. Die Bögen wurden auf Abfangeträgern kraftschlüssig ausgemauert. Über das Gerüst wurde das Gewölbe hochgedrückt, sodass zwischen dem Kapitell der Säule und dem Gewölbe einige Millimeterbruchteile Luft entstanden. Die gesprengten Säulentrommeln wurden herausgenommen, verklebt und vernadelt. Nach Auswechslung der Zugstangen wurden die Säulenteile wieder an ihre ursprüngliche Stelle versetzt und von einem Steinmetz restauriert.

Bei der Entschuttung der Gewölbeoberflächen über dem Erdgeschoss im Ostflügel fanden sich in einem Raum Reste eines ehemaligen Pfeilerfundaments. Aufgrund der Kenntnis der Baugeschichte konnte man ein ähnliches Tragsystem wie im nördlichen Teil des Ostflügels vermuten: eine steinerne Säule trägt in Gebäudemitte einen Unterzug, auf welchem die Deckenbalken aufliegen. Bei der Freilegung der Decke fand sich der Unterzug sowie die gleiche renaissancezeitliche Balkenbohlendecke wie im nördlichen Abschnitt des Ostflügels.

Durch die Abfangung des Unterzugs mit einer neuen Eichenholzstütze auf dem wiederhergestellten Pfeilerfundament konnte auf weitere Verstärkungen an der wertvollen Decke verzichtet werden. Die Balkenbohlendecke wurde restauriert.

Bauabschnitt B

Der Bauabschnitt B umfasste den Nordteil des Ostflügels mit der Reitertreppe im Innenhof und den Nordflügel bis zum östlichen Bergfried sowie die Schlosskapelle. Bei den bauvorbereitenden Untersuchungen im Jahr 2003 wurden im Ostflügel schwere statische Mängel an den Decken entdeckt, die eine Sperrung und sofortige Notsicherung erforderlich machten. Die Instandsetzung wurde von 2004 bis 2007 durchgeführt.

Bei den bauvorbereitenden Untersuchungen im Jahr 2003 wurden im Ostflügel schwere statische Mängel an den Decken entdeckt, die eine Sperrung und sofortige Notsicherung erforderlich machten. Die Instandsetzung wurde von 2004 bis 2007 durchgeführt.

Die historischen Dachwerke von 1595 wurden repariert. Der neuere Dachstuhl über der Schlosskapelle wurde durch zusätzliche Dachbinder verstärkt. Die Fußpunkte des an den östlichen Bergfried angebauten Dachteiles waren durch einen Systemfehler bereits um mehrere Dezimeter verschoben und wurden nun statisch wirksam rückgeankert.

Zur behindertengerechten Erschließung aller Geschosse des Finanzamtes mit neuem Hauptzugang wurde an der Stelle eines jüngeren Treppenhauses ein neues Treppenhaus mit Aufzug eingebaut. Im Zuge dessen wurden die Innenseiten des östlichen Bergfrieds freigelegt.

Das historische Mauerwerk wurde mittels Verpressung und Vernadelungen ertüchtigt und durch Spannanker stabilisiert. Zur Sicherung des Gewölbes über der Schlosskapelle wurden stählerne Überfangungskonstruktionen in die Balkendecke eingesetzt.

Die Gebäudeaussteifung wurde durch den Einbau von Stahlbetonplatten über den Gewölben der Erdgeschossräume verbessert. Im Bereich des Kaisersaals wurden neue Stahlfachwerke in den Wänden des zweiten Obergeschosses und Deckenscheiben aus Mehrschichtplatten eingebaut.

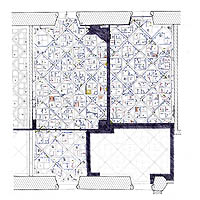

Schloss Dillingen wurde entsprechend seiner Nutzung mehrfach umgebaut. Hierbei wurden die Räume neu aufgeteilt und dem Zeitgeschmack entsprechend ausgestaltet. So auch im sogenannten Kaisersaal: hier wurden der Saal und die Vorzimmer um die Wende zum 20. Jahrhundert in kleine Räume unterteilt. Bei der Untersuchung des Bauwerks wurden die Stuckierungen der barocken Festräume unter den abgehängten Putzdecken wiederentdeckt.

Auch die historischen Parkettböden waren unter modernen Belägen weitgehend erhalten. Die Holzbalkendecken unter den Festräumen wurde repariert. Durch den verdeckten Einbau zusätzlicher Holzbalken und Stahlträger wurden die Decken soweit ertüchtigt, dass eine öffentliche Nutzung des 2. Obergeschosses möglich ist.

Bei einer umfassenden Restaurierung der barocken Raumfolge wurden die Stuckdecken freigelegt und ergänzt. Ausmalungen wurden aufgedeckt und das barocke Tafelparkett aufgearbeitet und fehlende Teile neu angefertigt.

Die zweiflügligen Türen wurden nach dem vorhandenen Vorbild rekonstruiert. Die barocke Raumfolge des Festsaals und seiner Vorräume und Nebenzimmer ist somit wieder erlebbar.

Bauabschnitt C

Der Bauabschnitt C erstreckte sich vom östlichen Bergfried bis zur nordwestlichen Gebäudeecke mit dem zum Schlossturm aufgestockten westlichen Bergfried. Bereits im Jahr 2001 wurden am Turm aufgrund zunehmender Rissbildungen provisorische Verspannungen angebracht. In den Jahren 2007 bis 2009 wurde Bauabschnitt C instandgesetzt, der Ehrenhof folgte zum Abschluss der Gesamtmaßnahme im Jahr 2012.

Bereits im Jahr 2001 wurden am Turm aufgrund zunehmender Rissbildungen provisorische Verspannungen angebracht.

In den Jahren 2007 bis 2009 wurde Bauabschnitt C instandgesetzt, der Ehrenhof folgte zum Abschluss der Gesamtmaßnahme im Jahr 2012.

Am 55 m hohen Schlossturm wurde das mehrschalige stauffische Quadermauerwerk durch Verpressen und Vernadelungen gesichert. In mehreren Ebenen wurden stabilisierende Spannanker in das bis zu 3 m dicke Mauerwerk eingebaut.

Mit der Überarbeitung der Turmfassaden wurden die beiden aus dem Jahr 1585 stammenden Zifferblätter der Turmuhr restauriert.

Das Dachwerk zwischen den beiden Bergfrieden überdeckt den ehemaligen Palas mit späteren Umbauten. Es wurde in der Barockzeit erneuert und später mehrfach verändert. Zahlreiche Fußpunkte mussten hier repariert werden. Wie im gesamten Schloss wurde auch hier das Dach mit Biberschwanzziegeln neu eingedeckt.

In den darunterliegenden Geschossen wurden bei einer Sanierung in den 1970er Jahren einige der Decken ausgetauscht. Die noch vorhandenen historischen Balkenbohlendecken wurden bei der jetzigen Maßnahme ertüchtigt. Hierzu musste bis zu einem dreiviertel Meter Schutt von den Decken entfernt werden.

Auf den Balkenlagen wurden aussteifende Scheiben aus Holzwerkstoffplatten aufgebracht und an die Fassaden angeschlossen.

Ehrenhof

In der Barockzeit wurde der Schlosszugang durch den ehemaligen Palas hindurch zur Stadtseite verlegt. Vor dem Nordflügel wurde der sogenannte Ehrenhof, ein ummauerter Vorplatz mit vierpaßförmigem Grundriss angelegt. Die Torgasse wird von Pylonen mit wappentragenden Löwen flankiert. Davor war bis vor wenigen Jahrzehnten eine gemauerte Brücke über den Rest des Burggrabens vorhanden. Unter dem Zugang befinden sich eingewölbte Kellerräume.

Das Mauerwerk des Ehrenhofs war durch Feuchte- und Frosteinwirkung geschädigt und wurde nun instandgesetzt. Nachdem die Feuerwehrzufahrt zum Schlosshof durch den Ehrenhof verläuft, mussten die unter dem Ehrenhof befindlichen Gewölben mit einer lastverteilenden Stahlbetonplatte verstärkt werden.

Bauabschnitt D

Mit dem letzten Bauabschnitt D wurden zwischen 2009 und 2012 der Westflügel und der westliche Teil des Südflügels instand gesetzt. Bei den Rückbauarbeiten wurde in vielen Räumen historischer Dielenboden oder Tafelparkett angetroffen. Als tragende Deckenkonstruktionen sind neben den teils noch gotisch profilierten Balkendecken auch Balkenbohlendecken vorhanden.

Zeitgleich mit der Reparatur der Dachwerke wurden die Geschoßdecken freigelegt und flächendeckend untersucht.

Bei den Rückbauarbeiten wurde in vielen Räumen historischer Dielenboden oder Tafelparkett angetroffen.

Als tragende Deckenkonstruktionen sind neben den teils noch gotisch profilierten Balkendecken auch Balkenbohlendecken vorhanden.

Als in barocker Zeit die Grundrisse durch die Anlage von durchgehenden Fluren und zusammenhängenden Raumfluchten verändert wurden, verschwanden auch die ursprünglichen Decken unter Putz.

Im Aufmaß der Balkenoberseiten wird die Änderung der Grundrissstruktur erkennbar. Die Um- und Einbauten seit der Barockzeit führten zu statischen Problemen. Durch örtliche Überlastungen kam es zu anhaltenden Verformungen der Decken.

Durch den Einbau von mehrteiligen verschraubten Stahlträgern wurden die Lasten der Innenwände im 1. und 2. Obergeschoss von den historischen Balkendecken abgefangen. Die Putzdecken mit barocken Hohlkehlen konnten hierbei erhalten werden.

Besonders aufwändig ist die Decke im spätgotischen Festsaal im Zwischengeschoss des Westflügels gestaltet: Hier ruhen mächtige profilierte Unterzüge auf reich gestalteten Natursteinsäulen.

Zuletzt war der großzügige Raum durch eine Querwand mit Bogenöffnungen unterteilt. In einer Hälfte des Raums war eine Putzdecke angebracht.

Einige Unterzüge waren bereits durchgebrochen und bis zu 20 Zentimeter abgesackt. Die Decke wurde von nachträglich eingefügten Stützen und Stahlträgern gehalten. Zwei der drei ursprünglichen Unterzugauflager auf den Säulen waren durch frühere Umbauten beschädigt bzw. verändert.

Die statische Sicherung der gotischen Decke erforderte eine vollständige Freilegung. Während in den Deckenfeldern nur geringe Ergänzungen erforderlich wurden, musste an den Unterzügen eine umfassende Ertüchtigung durchgeführt werden.

In die profilierten Unterzüge wurden von oben her geschweißte T-Profil-Träger eingelassen und mit diesen verschraubt. Fehlende Holzteile der Decke wurden durch den Restaurator ergänzt und farblich eingestimmt.

Während dem Einsetzen von zwei neu angefertigten Kapitellen auf die Säulen musste die Decke mit allen Lasten der darüberliegenden Geschosse durch Stahlrohrstützen verformungsarm abgefangen werden.