Am Rand des Linderhofer Schlossparks ließ König Ludwig II. 1876/77 eine künstliche Grotte errichten. Mit der zunehmenden Schädigung der Raumschale der Venusgrotte, hauptsächlich verursacht durch Feuchtigkeit und nachfolgender Zerstörung der Putzträger, wurden seit 1996 eingehende Untersuchungen der Konstruktionen des Bauwerks durchgeführt.

Die Venusgrotte von Schloss Linderhof - modernste Technik für den König

König Ludwig II. von Bayern ließ die Venusgrotte für die darstellerische Umsetzung seiner Vision, neben der zum Teil farbig gefassten Raumschale mit stellenweise eingestreutem Glimmer oder Verzierungen aus Glas- und Spiegelscherben, mit den neuesten technischen Errungenschaften der damaligen Zeit ausstatten:

Wasserführung

Ein ausgedehntes Leitungsnetz mit Absetz- und Sammelbecken speiste über Rohr-, Gerinne- und Schiebersysteme eine Quelle, den See und den Wasserfall. Das Wasser des mit einem Muschelkahn befahrbaren Sees konnte mit einer hydraulisch betriebenen Wellenmaschine bewegt und über eine Heizanlage „zu Badzwecken“ erwärmt werden.

Als Grundlage für die Erkundung der wasserführenden Systeme dienten Kopien historischer Pläne der Grotte, des Heizungskellers und der Wasserbassins sowie eine „Baubeschreibung sämtlicher Wasserwerksanlagen“. Bei den Untersuchungen musste festgestellt werden, dass die Pläne in Teilen stark von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

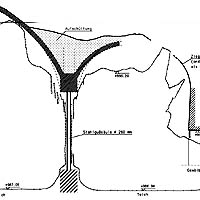

Die verschiedenen wasserführenden Einrichtungen der Grotte, der See im Zentrum der Höhlenanlage mit einem Fassungsvermögen von 300 Kubikmeter, der Wasserfall an der Westseite, mehrere Quellenbächlein mit kleineren Gumpen sowie die Beleuchtungsapparate (vermutlich zur Kühlung der Kohlestablampen) aber auch das Gas- (Heiz-) und Maschinenhaus sowie Hydranten zu „Feuerlöschzwecken“ wurden ursprünglich aus zwei Hochreservoirs gespeist. In den Absetzbecken (Schlammsammler) der Reservoirs wurde das mitgeführte Geschiebe des aus Gebirgsbächen stammenden Wassers abgeschieden.

Das Wasser wurde von den Reservoirs über gusseiserne Rohre abgeleitet. Ein Abzweig führte zur Grotte. Diese Zuleitung befüllte zum einen das vier Kubikmeter große Sammelbecken des Wasserfalls, zum anderen ein Filtrierbassin nördlich der Grotte. Um Schädigungen durch Frost zu vermeiden und die Filter zu tauschen, konnten sämtliche Leitungen und Becken separat entleert werden.

Der Abfluss des Sammelbeckens als Wasserfall in der Grotte kann vollständig getrennt vom See geführt werden. Nach zwei kleineren Auffangbecken läuft das Wasser in einer Rohrleitung unterhalb des Seebodens ab.

Die Wasserzufuhr des Wasserfalls erfolgt heute von einem 600 Kubikmeter fassenden Hochbehälter und wird über einen zeitgesteuerten Magnetschieber geregelt.

Mit Hilfe des Filtrierbassins wurde das Wasser gereinigt und die „vegetabile Farbe“ entfernt, bevor es dem See zugeführt wurde. An der Vorratskammer des Filtrierbeckens sind vier Ableitungen aus galvanisch verzinkten Rohren angeschlossen. In der Grotte selbst mussten aufgrund der unregelmäßigen Formen dickwandige Bleirohre verlegt werden. Eine Ableitung entlang des Königssitzes diente der direkten Füllung des Sees. Eine Leitung führte zu einem Bach am Königssitz und die restlichen beiden zu den weiteren Quellenbächlein die anschließend in den See mündeten. Die Befüllung des See dauerte auf diese Weise etwa 36 Stunden. Der See konnte ebenfalls, durch Betätigen eines Schiebers, mit unfiltriertem Wasser des Wasserfalls gefüllt werden. Dieser Vorgang dauerte vergleichsweise nur 3 Stunden. Über einen Stöpsel kann der See entleert werden. Das Seewasser und das Wasser des Wasserfalls konnte mit Hilfe weiterer Schieber und Gerinne den „Cascadellen“ oberhalb des Schlosses zugeführt werden.

Später erfolgte die Speisung des Filterbeckens über eine neu erstellte Zuleitung vom Tal aus. Ob die Hochreservoirs aufgegeben werden mussten oder vielmehr eine Befüllung unabhängig von der Wasserführung der Gebirgsbäche erfolgen sollte, ist im einzelnen nicht bekannt.

Mit der Umgestaltung der Führungslinie in der Grotte wurden die Bächlein entfernt. Heute wird der See über einen Schlauch vom Hydranten aus gefüllt.

Heizung

Zur Temperierung der Grotte dienten zahlreiche, hinter der Kulisse verborgene Kachelöfen. Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde die Lage der Öfen eingemessen.

Entlang des heutigen Fußweges durch die Grotte befand sich ein offener, gemauerter Kanal mit Holzabdeckung. Der Kanal diente neben der Entwässerung, der Luftzirkulation zwischen der Grotte und dem Heizungsraum sowie der Ableitung von Nebel.

Die bauzeitliche Heizungsanlage war im Gewölbekeller südlich der Grotte, direkt neben dem heutigen Eingang untergebracht. Geheizt wurde mit Tannenholz. Der Heizraum war ausreichend groß, um neben den beiden, miteinander verbundenen Röhrenkesseln, ebenfalls noch das Brennholz zu lagern.

Mit Hilfe der Heizeinrichtung wurde das, mit durchschnittlich 9 °C zugeführte Wasser, bei „richtiger“ Feuerung in sieben bis acht Stunden auf 34 °C erwärmt. Der Wasserumlauf zwischen dem See und den Heizöfen erfolgte über Rohrleitungen nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren.

Damit keine Dämpfe in der Grotte entstanden, mussten alle Leitungen mit Wasser gefüllt sein und das heiße Wasser unter der Seeoberfläche austreten. Somit durfte die Anfeuerung erst erfolgen, nachdem der Wasserstand im See seine normale Höhe erreicht hatte. Zur schnelleren Erwärmung war es dienlich, durch Betätigen der Wellenmaschine die Zirkulation des Seewassers beim Heizen zu erhöhen.

Mit der Feuerung setzte zugleich die Ventilation in der Grotte ein, bei der „schlechte“ Luft aus der Grotte angesaugt und durch die Brennkammer geführt wurde.

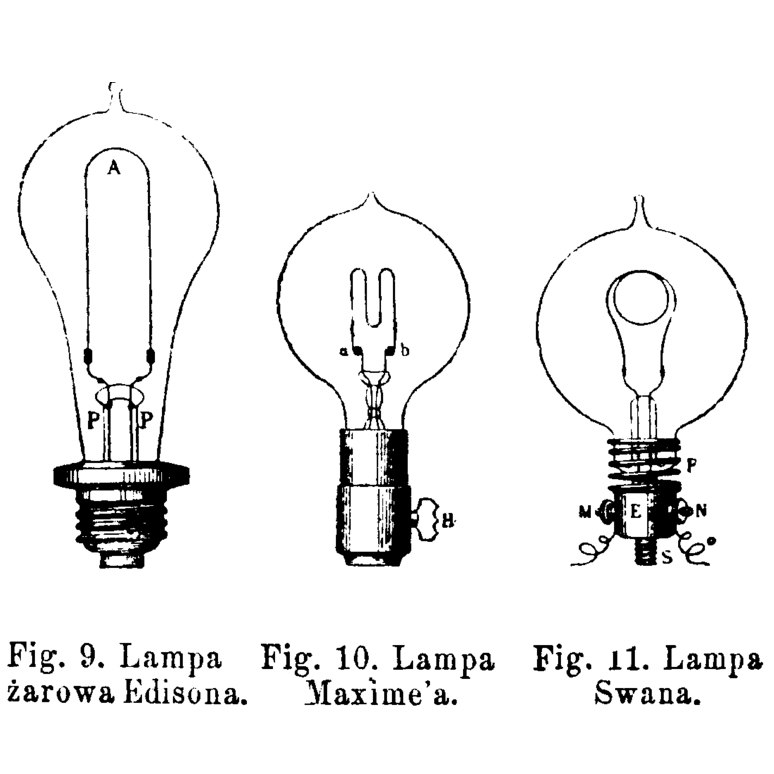

Elektro

In Linderhof war eines der ersten Elektrizitätswerke Bayerns eingerichtet worden. Die Lichteffekte und farbigen Beleuchtungen in der Venusgrotte konnten somit, durch eine Reihe der soeben erst erfundenen Dynamos, elektrisch betrieben werden.

Ursprünglich wurde der benötigte Strom für die farbigen Leuchten mit einer Dampfmaschine erzeugt. Diese sollte 1888 durch eine Wasserturbine ersetzt werden. Die geplante Umrüstung wurde jedoch nicht ausgeführt. Nach ihrer Stilllegung wurde die Dampfmaschine ausgebaut.

Mit der Verlegung eines Erdkabels entlang der Führungslinie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und der Erneuerung der elektrischen Einbauten im Jahr 1970 wurde ein Großteil der ursprünglichen Teile entfernt.

Die folgenden historischen Unterlagen standen für die Recherchen zur Verfügung:

- „Baubeschreibung sämtlicher Wasserwerks-Anlagen auf dem Königlichen

Schloß Linderhof“: Beschreibung, Leitungsplan und -details, 1874/78;

Gas- und Wasserleitungsgeschäft Stuttgart - Plan „Kögl. Schloss Linderhof

- Situation der Grotte mit Filtrirbassin…“: Grundriss der Grottenanlage, Längsschnitt Filtrierbassin, Oktober 1877 (Kopie vom 29.12.1930); wohl Gas- und Wasserleitungsgeschäft Stuttgart

- Plan „Schloss Linderhof – Filtrirbassin zum See in der Grotte“: Grundriss und Schnitte Bassin, August 1877; Gas- und Wasserleitungsgeschäft Stuttgart

- Plan „Heizungsanlage für einen Badeteich – ausgeführt im Jahre 1877“: Grundriss See und Heizraum (Kellerraum), Schnitte; wohl Gas- und Wasserleitungsgeschäft Stuttgart

- Plan: Entwurf Gewölbe und Gurtbögen, Grundriss Grotte.

Statisch-konstruktive Voruntersuchung der Venusgrotte von Schloss Linderhof

Am Rand des Linderhofer Schlossparks ließ König Ludwig II. 1876/77 eine künstliche Grotte errichten. Mit der zunehmenden Schädigung der Raumschale der Venusgrotte, hauptsächlich verursacht durch Feuchtigkeit und nachfolgender Zerstörung der Putzträger, wurden seit 1996 eingehende Untersuchungen der Konstruktionen des Bauwerks durchgeführt.

Am Rand des Parks nordöstlich von Schloss Linderhof ließ König Ludwig II. in den Jahren 1876/77 eine künstliche Grotte, als Illusionierung der Venusbergszene aus der Oper „Thannhäuser“ von Richard Wagner und der Blauen Grotte von Capri, errichten.

Die Vorlage der dementsprechend benannten „Venusgrotte“ bildete ein Modell des Landschaftsplastikers August Dirigl vom April 1876, dem gemeinsam mit dem Hofgartendirektor Carl Joseph von Effner auch die innere Gestaltung übertragen wurde. Unterhalb einer tragenden Hülle, erbaut durch den königlichen Hofbaudirektor Georg Dollmann, wurde die unterirdische Kulisse für ein Theater geschaffen, in dem sich der Besucher selbst inmitten der Bühne befindet. Durch den Wechsel des Standortes, der Farben und der damit verbundenen Szenerie sollte die Handlung erlebbar werden.

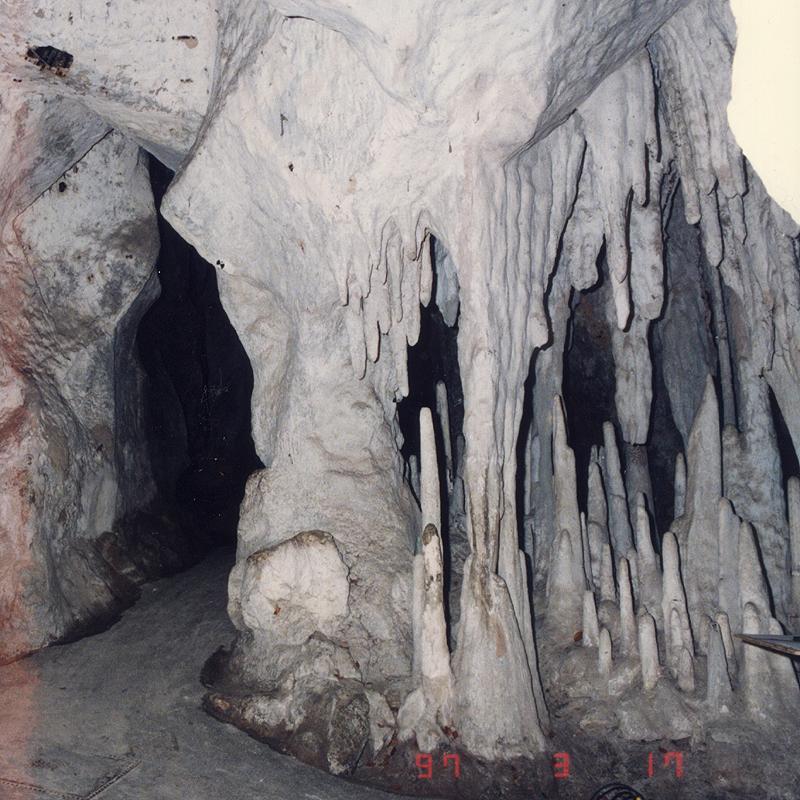

Die Höhlenanlage wurde in einer natürlichen Vertiefung (Lindergraben) in den Hangschutt des Ammergebirges eingebettet. Den Mittelpunkt der Anlage bildet die Hauptgrotte, eine Tropfsteinhöhle mit See und Wasserfall. Sie besitzt einen Durchmesser von bis zu 30 m, angrenzend zahlreiche ungleichförmige Ausbuchtungen mit verschiedenen Logenplätzen und die zu beiden Seiten abzweigenden, gewundenen Höhlengänge zum Ein- und Ausgang. Der heutige Besucherweg erstreckt sich über ungefähr 80 m durch das Bauwerk.

Mit der Erbauung der Grotte wurden südlich zwei Kellerräume errichtet: ein 3,5 m breiter Gang und der südlich anschließende, ehemalige Heizraum. Heute durchdringen im Westen zusätzlich die Umfassungsmauern eines nachträglich eingefügten Toilettenanbaus den Kellergang.

Mit der zunehmenden Schädigung der Raumschale der Venusgrotte von Schloss Linderhof, hauptsächlich verursacht durch Feuchtigkeit und nachfolgender Zerstörung der Putzträger, wurden seit 1996 eingehende Untersuchungen der Konstruktionen des Bauwerks durchgeführt. Diese dienten einerseits der Beurteilung der Stand- und der Verkehrssicherheit und andererseits der Definition baulicher Maßnahmen zur Instandsetzung.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde das Planungsbüro für Umbau und Sanierung Dr.-Ing. Norbert Bergmann (jetzt Büro Bergmann GmbH) mit der Erstellung verformungsgerechter Aufmaße, den statisch-konstruktiven Voruntersuchungen sowie der Erkundung und Dokumentation der technischen und wasserführenden Einrichtungen beauftragt.

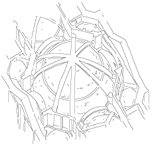

Die tragende Hülle der Grotte besteht aus sphärisch gekrümmten, steinstark gemauerten Ziegelgewölben auf sternförmig angeordneten Gurtbögen. Als Mauermörtel wurde Kalkmörtel (Romankalk) verwendet.

Zur Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit war die Oberseite der Gewölbeschale bauzeitlich mit einem Teeranstrich versehen worden. Die Grottenkuppeln wurden danach mit Geröll und Waldboden überdeckt. Das ablaufende Oberflächenwasser sollte höchstwahrscheinlich in Gerinnen gesammelt und vom Bauwerk abgeleitet werden. Aufgrund der jedoch in zunehmendem Maße eindringenden Nässe musste die mittlerweile überwachsene Höhlenanlage beräumt und ein mit Bitumenschindeln gedecktes Schutzdach errichtet werden.

Die Pfettenkonstruktion des Schutzdaches wurde zu den Gewölben bzw. den noch verbliebenen Auffüllungen hin abgestützt. Die Gewölbe ruhen sowohl auf den Umfassungsmauern der Höhle aus Kalkbruchsteinmauerwerk wie auch auf einzelnen Säulen im Inneren. Neben gleichermaßen gemauerten Säulen mit einem Durchmesser von zirka 1,3 m wurde, offensichtlich zur Erlangung einer größeren Schlankheit, in der Mitte des Sees eine gusseiserne Stütze angeordnet. Mit Hilfe einer Sondierungsbohrung wurde deren Außendurchmesser von 280 mm sowie die Wandungsstärke von 20 mm ermittelt. Die teilweise gegen den Hang errichteten Umfassungsmauern wurden mittels Schürfen und Sondierungsbohrungen näher untersucht.

Das Grotteninnere aus Tropfstein- und Felsimitationen wurde aus einer Rabitzkonstruktion als separate Schale modelliert. Hierbei übernehmen mit Mörtel bekleidete Eisennetze und Eisenstäbe die formgebende sowie tragende Funktion. Der fantasiereichen Ausgestaltung dienten auch Holzbalken oder Tannenzapfen als Putzträger, sowie Leinwand und Farbe zur Imitation der Felsen. Die Rabitzschale ist über Eisenstäbe an den Gewölben aufgehängt und zu den Wände abgespannt. Dafür wurden im Mauerwerk Eisenhaken verankert.

Der Seeboden wurde vermutlich bereits bauzeitlich mit einer Metallwanne als Abdichtung ausgeführt.

Der Boden des Heizraumes befindet sich 5 m unter dem Boden des Kellergangs und ist 3,5 m tiefer als die Sohle des Sees in der Grotte. In den Heizraum führen zwei Zugänge: eine schmale Treppe vom Kellergang aus sowie ein Tunnel vom Berghang. Die Keller wurden vollständig aus Bruchsteinmauerwerk errichtet. Die Räume werden von Tonnengewölben überspannt. Im Gewölbe des Heizraumes befinden sich zwei Öffnungen. Durch eine Öffnung führte der Schornstein, die zweite Öffnungen im Gewölbe diente der Belichtung.

Die zum Teil erheblichen Schäden der Konstruktionen des Bauwerks wurden hauptsächlich durch einwirkende Feuchtigkeit verursacht. Die Folge waren Auswaschungen des Bindemittels des Mauermörtels, Frost- und Korrosionssprengungen, Schwinden und Quellen sowie pflanzlicher Schädlingsbefall der Holzteile, Salzausblühungen und mikrobieller Befall.

Das Mauerwerk der Umfassungswände zeigte im Inneren der Grotte lokal Gefügestörungen.

Die Schädigung der Raumschale war durch das sich zersetzende Trägermaterial der Rabitzkonstruktion gekennzeichnet. Neben der Abnahme des tragenden Querschnitts der Eisenteile führte die Volumenzunahme durch Korrosion oder Quellen zu Absprengungen der Putzbekleidung.

Die Kachelöfen waren einem steten Zerfall ausgesetzt: Die Ofenkacheln fielen ab, die Eisenbänder waren sehr stark korrodiert und das Mauerwerk extrem geschädigt bzw. bereits zerstört.

Einige Punktfundamente der Dachaufständerungen, insbesondere an den Traufen, waren nicht ausreichend lagesicher.

Die Lastabtragung der Gebäudehülle erfolgt über die gemauerten, teilweise sternförmig angeordneten Gurtbögen. An der tragenden Gebäudehülle waren keine Schäden ersichtlich, die auf ein Versagen statischer Systeme hindeuteten. Die Standsicherheit der gemauerten Grottenschale war zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht gefährdet. Mit dem Fortschreiten der Mauerwerksschäden muss jedoch mit einer Abnahme der Standsicherheit gerechnet werden.

Die Standsicherheit der Rabitzkonstruktion, insbesondere in den Höhlengängen war nicht gegeben. Hier bestand akute Einsturzgefahr einzelner Ausstattungsteile. Ein Gesamteinsturz der inneren Schale musste jedochnicht befürchtet werdem.

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit wurden im Jahr 1997 die bereits vorhandenen Schutznetze entlang der Führungslinie gegen engmaschige Netze ausgetauscht und um Sicherungsgerüste mit Abdeckungen im Eingangs- und Ausgangstunnel ergänzt. Es erfolgten außerdem umfangreiche Vorsicherungen sämtlicher Ausstattungsteile oberhalb der Führungslinie.

Soll den Besuchern der Venusgrotte von Schloss Linderhof wieder ein unverfälschter Eindruck der kunstvoll geschaffenen Szenerie geboten werden, ist der Ausbau der Schutznetze und -gerüste erforderlich. Dies kann jedoch nur dann erfolgen, wenn eine Gefährdung für Leib und Leben durch abstürzende Teile ausgeschlossen werden kann. Hierfür ist neben den Reparaturen des Mauerwerks eine umfassende Restaurierung der Raumschale notwendig.

Als Ziel einer Instandsetzung wurde der größtmögliche Erhalt der historischen Oberflächen definiert.

Im Einzelnen wurden von 1996 bis 2003 die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

- Untersuchung und Dokumentation der Raumschale, November 1996

bis April 1997; Restaurierungswerkstätten Wiegerling - Einmessen eines lokalen Koordinatennetzes im Inneren der Grotte,

Januar 1997; TU München, Geodätisches Institut - fotografische Dokumentation des Vorzustandes, April 1997 (Herr Bunz)

- geodätisches Aufmaß: Grundriss des Innenraums der Grotte, März 1997;

Büro Bergmann - Untersuchung der Korrosionsschäden, Mai 2001; Herr Dr. Windisch

- geodätisches Aufmaß: Ergänzen Grundriss des Innenraums der Grotte

um die südlichen Räume, Längsschnitt, umgebendes Gelände,

Schutzdachkonstruktion, Mai 2001 bis April 2002; Büro Bergmann - Bestandserfassung der Wasserführungen im Innen- und Außenbereich,

April 2002 bis Juni 2003; Büro Bergmann - Messung des Raumklimas, Oktober 2001 bis November 2002;

Büro Dr. Schuh/Dr. Ettl - chemisch-mineralogische Unteruchung der Werkstoffe, April 2002;

Büro Dr. Schuh / Dr. Ettl - Kartierung von Konstruktion, Materialien und Schäden der Gewölbe,

April 2002; Büro Bergmann - Untersuchung der Gründung mittels Schürfe und Kernbohrungen,

Mai 2002 bis September 2003; Büro Bergmann - Lageerfassung der Kachelöfen, August 2003; Büro Bergmann